子供の近視

急増する子供の近視、

親のあなたができること

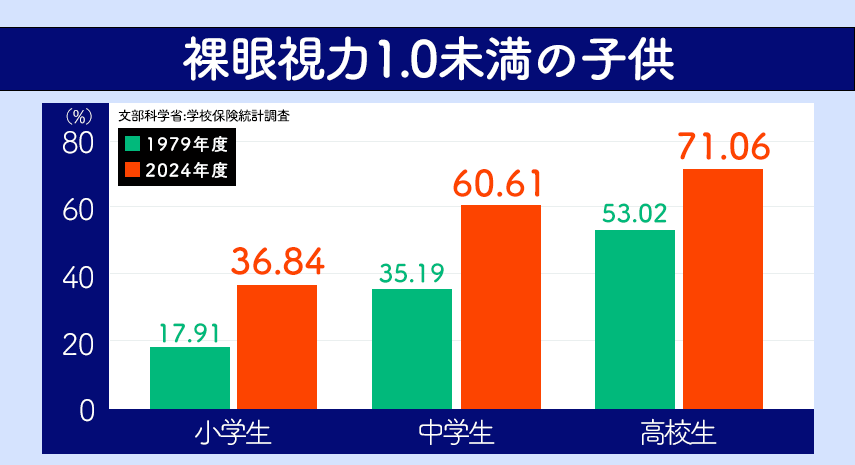

近年、日本の子どもたちの近視が急増しており、深刻な健康課題となっています。2024年の文部科学省の調査では、視力1.0未満の子どもは45年前に比べて、

▼小学生で約2.06倍、

▼中学生で約1.72倍、

▼高校生で約1.34倍となっています。

特に小学生は約2倍に増加しており、近視の進行が深刻化しています。子供の視力が下がっていても親が気づいていないケースが半分以上あることもわかっています(s※)。

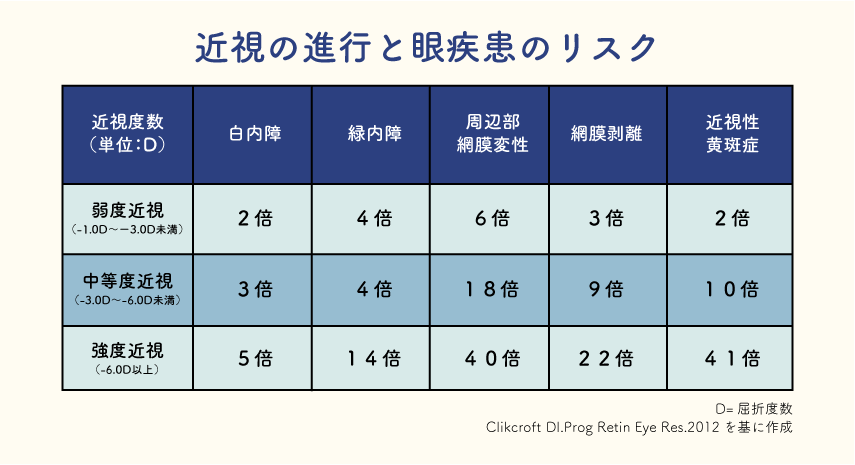

近視は進行すると、将来的に緑内障や網膜剥離などの重篤な眼疾患のリスクが高まることが知られています。

だからこそ子どものうちから「近視をこれ以上進めない工夫」がとても大切です。

※ロート製薬「こどもの目の白書2024」

クラウン認定施設はここが違う

子供の近視シルバークラウン

- 医学

基準 - 1

厚労省認可の低濃度アトロピン点眼の処方が可能

こだわり

ポイント

- 科学で近視を止める、信頼の一滴

- 子供の近視治療では、まず低濃度アトロピン点眼を処方することが大切だと私たちは考えています。

その理由は、近視の進行を抑える様々な治療法の中でも、低濃度アトロピンが最も高いエビデンスと安全性を兼ね備えているからです。

そのためクラウン認定施設では、低濃度アトロピン点眼を “第一の選択肢”と位置づけ、その処方が可能であることをシルバークラウンの重要な基準としています。

- 医学

基準 - 2

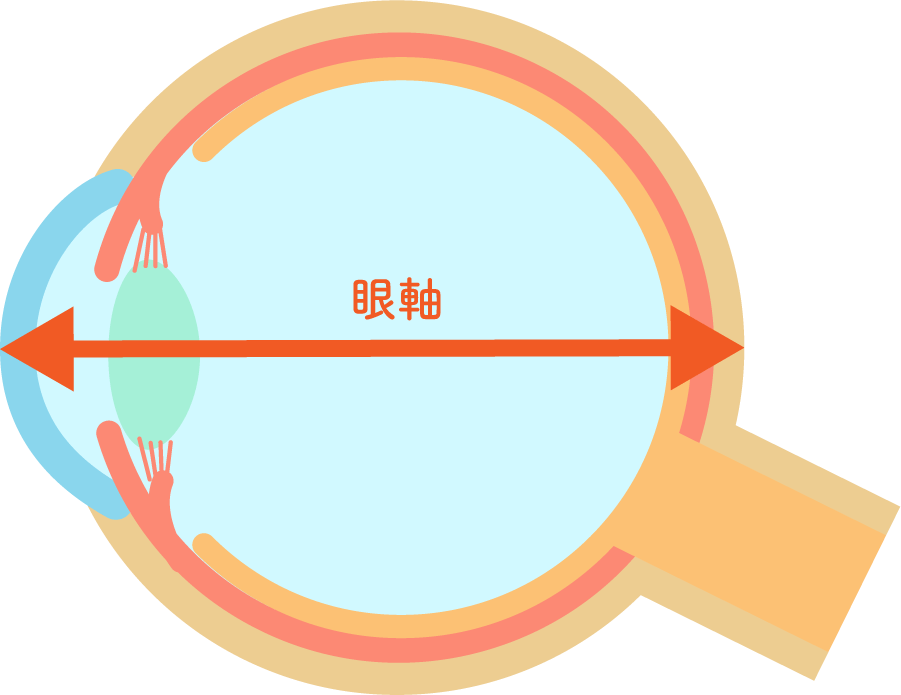

近視の発症メカニズム及び眼軸長について、患者向け資料などを準備してわかりやすく説明していること

- 医学

基準 - 3

眼軸長を測定していること

こだわり

ポイント

- “見た目の数値”ではなく、“本質の変化”を捉える

- 視力や度数だけで、近視の進行を判断していませんか?

実はそれらは環境や測定条件によって変わりやすく、あいまいな指標だということはあまり知られていません。

本当に大切なのは、近視の進行を正確に捉える「眼軸長」という数値です。

クラウン認定施設では、この眼軸長の測定を近視管理の要と考え、継続的な測定と説明を通じて、ご家族と一緒に治療方針を立てていく姿勢を大切にしています。

- 医学

基準 - 4

3ヶ月毎の定期的な経過観察を行っていること

こだわり

ポイント

- 毎日の積み重ねを支える、近視治療の伴走者

- クラウン認定施設では、3ヶ月ごとの定期的な経過観察を、治療方針を見直す上での重要なマイルストーンと位置づけています。

定期検診では治療効果を確認し、必要に応じて低濃度アトロピンの濃度調整やオルソケラトロジーへの移行を検討します。

さらに、親御さんとの対話を通じて点眼の習慣も確認し、忘れがちな場合には「寝る前」にこだわらず「夕方」に切り替えるなど、生活リズムに合わせた柔軟なアドバイスを行います。

お子さまが無理なく続けられるよう丁寧にサポートすることを、認定施設の基本姿勢としています。

- 医学

基準 - 5

リスク(合併症・デメリット)の説明を十分に行っていること

こだわり

ポイント

- “安心”は、正しい理解からはじまる

- 低濃度アトロピンは、効果が高く安全性にも優れた治療ですが、途中でやめてしまうと「リバウンド」と呼ばれる急な進行が起こる可能性があるため、あらかじめそのリスクを知っておくことが大切です。

クラウン認定施設では、こうした注意点も含め、治療のメリットだけでなくリスクについても丁寧にお伝えし、納得した上で治療に取り組んでいただく事を大切にしています。伝えるべきことを正しく伝える

―――― それが、クラウン認定施設の信頼へのこだわりです。

日本近視治療協会では、リスクや治療の注意点なども含めて、事前にしっかり説明している施設だけを認定しています。

「知らなかった」ではなく、「納得して選べた」と思える治療を大切にしています。

子供の近視ゴールドクラウン

子供の近視ゴールドクラウンは、シルバークラウンのすべての医学基準を満たしたうえで、さらに高度な診療体制を備えた施設にのみ与えられる上位認定です。

- 医学

基準 - 6

オルソケラトロジーガイドラインを遵守し、オルソケラトロジー治療を行なっていること

こだわり

ポイント

- 効果だけでなく、安全性にも責任を

- オルソケラトロジーは就寝中にレンズを装用する特殊な治療だからこそ、角膜の状態や装用状況の丁寧なチェックが欠かせません。

クラウン認定施設では、日本眼科学会が監修するオルソケラトロジーガイドラインを厳守し、確かなルールのもとで、一人ひとりの目に寄り添った治療を行っています。

見えることだけでなく、安心して続けられる治療を

―――― それがクラウン認定施設の責任ある取り組みです。

- 医学

基準 - 7

強度近視のリスクについて、患者様向け資料などを準備してわかりやすく説明していること

こだわり

ポイント

- “今”だけでなく、“これから”を見据えた未来への責任

- 強度近視は、将来的に網膜剥離や緑内障といった重篤な眼の病気につながるリスクがあります。だからこそ、近視が進行しやすい子供のうちから、その進行をできるだけ抑えることが大切です。

クラウン認定施設では、こうした将来的なリスクと治療の意味を、保護者の方にも正しく理解していただけるよう、資料や図を使いながら、わかりやすく丁寧にお伝えすることを大切にしています。

- 医学

基準 - 8

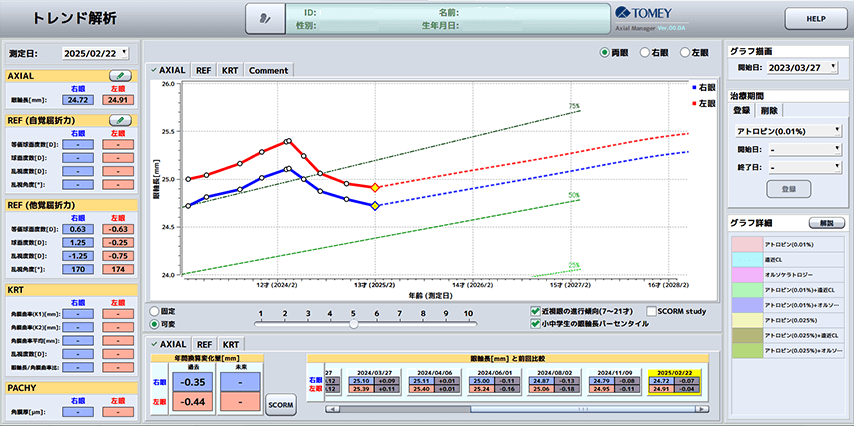

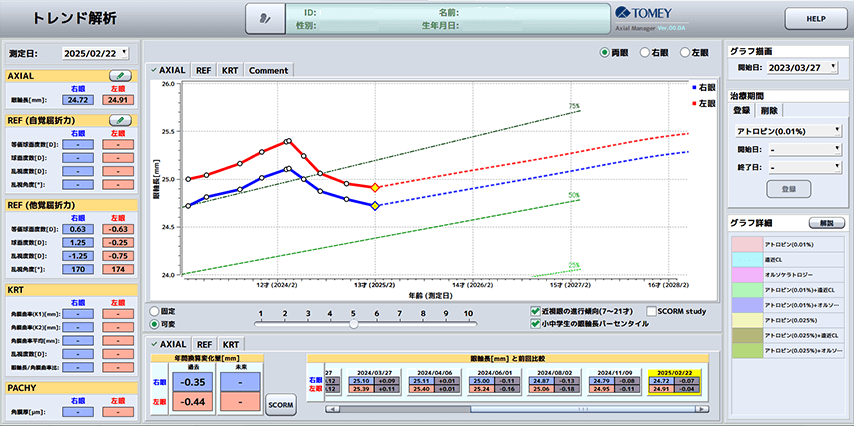

眼軸長のグラフを作成し、患者様に説明が行われていること

こだわり

ポイント

- “もしも”の先にある未来を、ともに変えていく

- お子さまの眼軸長の伸びだけでなく、それが平均と比べてどの位置にあるのかを知ることは、近視に対する理解を深める大切な手がかりになります。

クラウン認定施設では、眼軸長の変化をグラフで「見える化」し、「治療をしていなかったらどうなっていたか」も含めてご説明しています。

眼軸長グラフのメリット

- ● 近視治療開始前(初診)から、治療を開始して近視の進行がどれだけ抑えられているかが一目でわかります。

- ● 日本人の平均的な近視の進行傾向や小中学生のパーセンタイルデータと現在の位置を比較することで、ご家族の理解が深まります。

- ● 治療を変更した場合にも、進行スピードの変化を客観的に確認でき、次の治療方針を考える材料になります。

感覚ではなく根拠に基づいた対話を通して、ご家族とともに治療方針を考えていく

―――― それが認定施設のこだわりです。

リスクと注意点

低濃度アトロピン

- ● 点眼後に眩しさを感じることがありますが、多くは軽いものです。

- ● ピントが合いづらくなり、特に近くのものが少し見えにくく感じることがあります。

- ● 目が充血したり、かゆみやゴロゴロ感といった軽いアレルギー反応が出ることがあります。

- ● ごくまれに、アトロピン自体に強いアレルギー反応が出る場合があり、その場合は使用を中止します。

- ● 急に点眼をやめてしまうと、近視が一気に進む「リバウンド」が起こることがあります。

- ● 効果に個人差があり、すべての方に同じような進行抑制効果が現れるとは限りません。

オルソケラトロジー

- ● 特にレンズの不衛生な管理や装用したまま寝ることによって、細菌感染を起こす可能性があり、重症化すると視力低下のリスクもあります。

- ● レンズのフィッティングが合っていなかったり、装用時間が長すぎたり、異物の混入などにより角膜が傷つくことがあります。

- ● 装用をやめると、数日〜数週間で近視が元に戻ります。

処方できない方(禁忌)

低濃度アトロピン

- ● アトロピン過敏症の方

- ● 眼の中の房水の排出項が狭い方(狭隅角)や角膜と虹彩の間が極端に浅い方(浅前房)など、眼圧が急激に上昇しやすい方

オルソケラトロジー

日本眼科学会の「オルソケラトロジーガイドライン」では、以下の条件に当てはまる場合は、原則として処方を行うべきでない(禁忌)とされています。

- ● 強度近視や強度乱視、遠視などの適応に合わない屈折異常のある方

- ● 理解や意思表示が困難な年齢や状態などでインフォームド・コンセントが得られない方

- ● 定期検診に来院できない方

- ● 重度の糖尿病やアトピー性皮膚炎など、傷の治りに大きく影響する全身疾患の病気がある方

- ● レンズ材料やケア用品でアレルギー性結膜炎が出る方

- ● まぶたや眼の表面に炎症がある方

見える、だけじゃない。

その先の未来まで見据えて、一人ひとりの成長に寄り添いながら、最適な治療をご提案します。