ICL

ICLとは

ICL(眼内コンタクトレンズ)は、眼の中に小さく折りたたんだレンズを入れて視力を矯正する手術です。眼の中にレンズを入れるため、角膜が薄い方や強度近視の方でも手術を受けられるのが大きな特徴です。

また、眼内に挿入したレンズは、万が一の場合にはレンズを取り出すことが可能です。

クラウン認定施設はここが違う

ICLシルバークラウン

- 医学

基準 - 1

屈折矯正手術ガイドラインを遵守し、ICL手術を行っていること

こだわり

ポイント

- 安全な手術のための絶対条件

- このガイドラインは、日本眼科学会が監修する屈折矯正手術の基本的な安全基準です。医学的適応や禁忌、検査、手術手技、合併症対応などが網羅されており、これに基づくことで、手術の質と安全性が医学的に保証されます。

私たちは、このガイドラインを遵守することこそが、安全で信頼できる医療の第一歩だと考えています。

- 医学

基準 - 2

スターサージカル株式会社から認定された常勤のICL認定医以上の資格を有する医師が手術を執刀していること

- 医学

基準 - 3

術前に調節麻痺検査(サイプレジンもしくはミドリンP)を行っていること

こだわり

ポイント

- 正確な近視や乱視の度数を測るために

不可欠なステップ -

若い方や軽度近視の方は、ピントを合わせる力(調節力)が強いため、検査中も無意識にピントを合わせてしまい、本来の近視の度数が正確に測れないことがあります。そこでサイプレジンやミドリンPという点眼薬を用いて、一時的にピント調節機能を止めることで、真の近視の度数を正確に測定します。この検査を行わないと、手術後の見え方に微妙なズレが出る可能性があります。

点眼後はしばらく運転できなかったり、手元が見えづらくなったりといった不便もあるため、「本当に必要なの?」と感じる方もいらっしゃいます。患者様一人ひとりの「本当に見える」を追求するために、私たちはこのプロセスを決して省略しないことが私たちの誇りであり、譲れないこだわりのひとつです。点眼後はしばらく運転できなかったり、手元が見えづらくなったりといった不便もあるため、「本当に必要なの?」と感じる方もいらっしゃいます。患者様さま一人ひとりの「本当に見える」を追求するために、私たちはこのプロセスを決して省略しないことが私たちの誇りであり、譲れないこだわりのひとつです。

- 医学

基準 - 4

術前検査(適応検査を含む自覚屈折を確認する検査)を別日に2回以上行っていること

※同じ日に適応検査と術前検査を実施した場合は1回とみなされ、基準を満たしません。

こだわり

ポイント

- 「見え方の質」を高めるためのひと手間

- 視力や眼の状態は、その日の体調や疲れによって微妙に変動します。ICL手術では、眼内レンズの度数やサイズを非常に高い精度で決定する必要があるため、1回限りの検査では十分とはいえません。

複数日にわけて検査を行うことで、眼の状態が安定しているかを確認でき、より安全で納得のいく見え方につながります。手間がかかっても、見え方の質に一切の妥協をしない

――――それが私たちの誇りです。

- 医学

基準 - 5

術前に角膜トポグラフィーもしくは前眼部OCT検査を行っていること

こだわり

ポイント

- 「見えないリスク」も見逃さない、高度な検査

-

角膜のわずかなゆがみや、眼の内部構造の異常は肉眼ではわかりません。

術前に角膜トポグラフィーや前眼部OCTといった精密検査で、そうした“見えにくいリスク”を見逃さずチェックしています。

これはICL手術の安全性を高めるために欠かせない、私たちのこだわりの検査です。

- 医学

基準 - 6

リスク(合併症・デメリット)の説明を十分に行っていること

こだわり

ポイント

- 「知らなかった」を防ぐ、丁寧な説明

- 手術には必ずメリットとリスクがあります。だからこそ、患者様が自分にとって本当に必要かどうかを判断するには、正確な情報と十分な説明が不可欠です。

日本近視治療協会では、合併症や術後の注意点なども含めて、事前にしっかり説明している施設だけを認定しています。

「知らなかった」ではなく、「納得して選べた」と思える治療を大切にしています。

ICLゴールドクラウン

ICLゴールドクラウンは、シルバークラウンのすべての医学基準を満たしたうえで、さらに高度な診療体制と合併症対応力を備えた施設にのみ与えられる上位認定です。

- 医学

基準 - 7

常勤のICLインストラクターもしくはエキスパートインストラクターによる手術を執刀もしくは施設全体で年間300眼以上の症例数があること

こだわり

ポイント

- 「人」としての技量、「組織」としての総合力

- ICLインストラクターやエキスパートインストラクターは、ICL認定医よりも上位の資格であり、豊富な知識と執刀経験を兼ね備えた医師だけに与えられます。その医師が常勤し、責任をもって術前から術後までを担当する体制は、万が一のトラブル時にも安心です。

また、施設として年間300眼以上のICL手術実績があることは、その経験は執刀医だけでなく、検査・手術・術後フォローに関わるチーム全体の熟練度にも直結します。

これらのどちらかを満たしていれば、患者様が安心して手術を任せられるだけの“確かな裏付け”があると私たちは考えています。

- 医学

基準 - 8

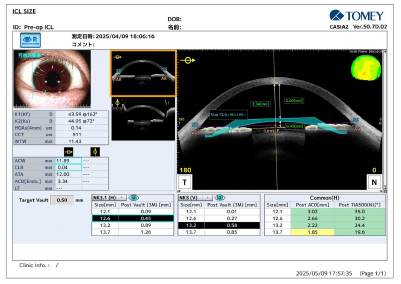

前眼部OCTを用いてサイズ決定が可能であること

こだわり

ポイント

- 術後リスクを見据えた、緻密なサイズ選定力

- ICLレンズのサイズが大きすぎると眼圧が急上昇する「閉塞隅角緑内障」のリスクがあり、逆に小さすぎると白内障を引き起こすリスクがあります。

そのため、前眼部OCTを用いて眼内の構造を正確に測定し、サイズ不適合のリスクを低減することが重要です。

ゴールドクラウンでは、前眼部OCTを使いこなし、そのデータをもとにレンズサイズの最終判断ができることを求めています。術後のリスクを極力抑え、より良い見え方につなげる。

―――― それこそが、私たちの誇りです。

- 医学

基準 - 9

以下全ての合併症対応経験があること

【1】 摘出または入れ替えの経験が施設全体で通算5例以上

【2】 トーリックICLの回転の修正手術が施設全体で通算5例以上

こだわり

ポイント

- 「もしも」に備える、責任ある医療の覚悟

- ICL手術は高い安全性が確立された視力矯正法ですが、それでもごくまれに、レンズを取り出したり回転を修正したりといった対応が必要になるケースがあります。

その「万が一」にどう対応できるかは、患者様にとって非常に重要な安心材料です。

日本近視治療協会では、レンズの摘出や入れ替え、トーリックICLの回転修正といった合併症に対し、実際に対応した経験を持つ施設だけをゴールドクラウンの認定対象としています。

なぜなら単に知識や設備があるだけではなく、「実際に対応したことがある」という経験値は、万が一のときの判断と処置のスピードに直結するからです。

私たちは、術後も責任をもって患者様を支える体制こそ、安心して手術を任せられる施設の条件だと考えています。

ICLの「EVO+」と「IPCL」とは

ICL手術で使われるレンズには、いくつかの種類があります。そのなかでも多くの施設で使われているのが 「EVO+(エボプラス)」と「IPCL(アイピーシーエル)」です。どちらも眼の中に入れることで視力を矯正する眼内レンズですが、いくつかの違いがあります。

ICLの「EVO+」と「IPCL」とは

|

|

|

|---|---|---|

| 製造元 | アメリカ:スターサージカル社 | インド:Care Group社 |

| 日本国内での薬事承認 | 2014年厚生労働省より承認済み | 2025年厚生労働省より承認済み |

| 素材 | コラマー(コラーゲンとHEMAの重合体) | ハイブリッド親水性アクリル |

| 中央孔(ホール)の有無 | あり(房水の自然な流れを保ちやすい) | あり(房水の自然な流れを保ちやすい) |

| 老眼対策(遠近両用) | 老眼対応モデルあり(遠近両用)(未承認) | 老眼対応モデルあり(遠近両用)(未承認) |

| 世界での使用実績 | 75ヶ国以上で承認 | 30ヶ国で承認 |

リスク(術後起こりうる合併症)

近視矯正手術は、近視や乱視を改善するための安全性の高い治療法ですが、手術である以上、まれに合併症が起こる可能性があります。

日本眼科学会が定める「屈折矯正手術のガイドライン」でも、術後に注意すべき合併症として以下のものが挙げられています。こうした合併症のリスクは、術前の精密検査や適切な診断、経験のある医師による手術で大きく低減できます。

認定クラウンを取得している施設では、このガイドラインを正しく遵守し、合併症のリスクにも十分に配慮した安全な手術体制を整えています。

-

- 1

術後眼内炎

-

とてもまれですが約6,000人に1人の割合で「眼内炎」という眼の中の感染症が起こることがあります。眼球の内側で行われる手術(内眼手術)であるICLは、手術後に起こりうる中でも特に注意が必要な合併症のひとつです。

- 1

-

- 2

ハロー・グレア

-

光の周りに見えるリング状の光(ハロー)や光の周囲のまぶしさ(グレア)を感じることがあります。

特にハローは術後に必ず見えますが、感じ方には個人差があります。多くの方が手術後3ヶ月程度で見え方に慣れて落ち着いてきます。

ハロー

グレア

- 2

-

- 3

角膜内皮細胞の減少

-

レンズが角膜内皮に近すぎる場合に物理的な接触や長期的な影響で内皮細胞が減少することがあります。術後の定期検診で内皮細胞数をチェックしてもらうことが非常に重要です。

- 3

-

- 4

急な眼圧上昇

-

ごくまれにレンズのサイズが大きすぎて眼の中のスペースが圧迫されることで、レンズが眼の中の水の通り道が塞がり、眼圧が急に上がることがあります(閉塞隅角緑内障)。

- 4

-

- 5

白内障

-

極めてまれですが、レンズと水晶体の距離が近すぎると接触や圧迫で水晶体が混濁し、白内障になるリスクがあります。

- 5

このようなリスクをできるだけ防ぐために、手術の前後にしっかりと点眼を使い、術後の生活上の注意を守ることがとても大切です。また術後の定期検診は、合併症の早期発見と対処につながります。手術後のわずかな変化も見逃さないために、定期検診は必ず受診しましょう。

ICLを受けられない方

日本眼科学会の「屈折矯正手術のガイドライン」では、以下の条件に当てはまる場合は、原則として手術を行うべきでない(禁忌)とされています。

- ● まぶたや眼の表面に炎症がある方

- ● 白内障がある方

- ● 眼の奥に炎症がある方

- ● 重度の糖尿病やアトピー性皮膚炎など、傷の治りに大きく影響する全身疾患の病気がある方

- ● 妊娠中または授乳中の方

- ● 進行中の円錐角膜の方

- ● 眼の前房(角膜と虹彩の間)が極端に浅い方、または角膜内皮細胞に障害がある方

患者様の将来的なリスクや眼の健康を踏まえて、あえて「手術をしない」という選択肢を提案することもあります。

本当に信頼できる施設は、常に“患者様のこれからの人生”に寄り添った選択をします。